野球の試合観戦を楽しんでいるとき、「この試合、一体何回まで続くのだろう?」と疑問に思った経験はありませんか。基本的なルールは知っていても、状況によって試合の進み方は大きく変わります。

例えば、野球が9回表で終わるケースもあれば、なかなか決着がつかずに延長戦へともつれ込むことも少なくありません。野球は何回まで延長されるのか、そのルールは一律ではありません。

2025年のプロ野球では延長が何回までなのか、また高校野球は何回まで試合を行い、どのようなルールが適用されるのかは、多くのファンが関心を寄せる点です。

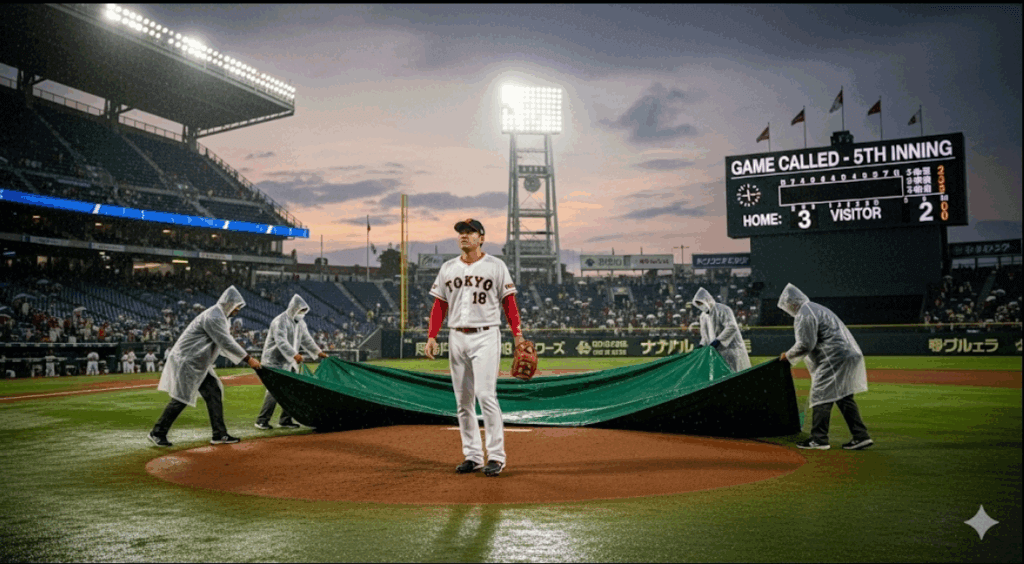

さらに、雨で試合が中断した場合、野球は何回までで試合成立となるのか、あるいはメジャーリーグではどのような独自ルールがあるのかなど、知れば知るほど奥が深いのが野球のルールです。

この記事では、「野球は何回まで?」というシンプルな疑問から、プロ・アマチュア、国内外のリーグごとの詳細な延長ルール、そしてタイブレーク制といった特別ルールまで、分かりやすく解説します。

- 野球の基本的な回数と試合終了の条件

- プロ野球や高校野球などリーグごとの延長ルール

- タイブレーク制や12回制といった特別ルールの内容

- 雨天コールドなど特殊な状況での回数の扱い

基本的な野球は何回まで?延長のルール

- 野球が9回表で終わるケースとは?

- 通常の野球は何回までで延長戦になる?

- プロ野球で採用される12回制とは

- 試合時間を短縮するタイブレーク制とは

- 雨天コールドなど野球は何回までで成立?

野球が9回表で終わるケースとは?

野球の試合は、基本的に9回まで行われますが、必ずしも9回裏までプレイされるわけではありません。

特に、9回表の攻撃が終了した時点で試合が終わるケースが存在します。

これは、後攻チーム(ホームチーム)が9回表終了時点でリードしている場合に適用されるルールです。

野球は、両チームが同じ回数だけ攻撃機会を持つのが原則ですが、後攻チームは9回裏の攻撃を行う必要がありません。

なぜなら、たとえ9回裏に相手チーム(先攻チーム)が何点取ろうとも、すでにリードしている後攻チームの勝利は確定しているためです。

例えば、8回終了時点で後攻チームが5対3でリードしていたとします。先攻チームが9回表の攻撃で1点を追加して5対4になったとしても、後攻チームのリードは変わりません。

この時点で試合は終了となり、後攻チームの勝利が確定します。

このように、試合の勝敗が最終回の攻撃を待たずして決まることがあるのが、野球の面白さの一つと考えられます。

したがって、野球観戦中に9回表が終わった瞬間に試合が終了した場合、それは後攻チームがその時点でリードを保っていた証拠となります。

通常の野球は何回までで延長戦になる?

野球の試合は、原則として9イニング(回)で構成されています。両チームが9回ずつ攻撃を終えた時点で得点が多い方が勝者となります。

では、どのような場合に延長戦へ突入するのでしょうか。

その条件は非常にシンプルで、「9回裏の攻撃が終了した時点で両チームの得点が同じ(同点)であること」です。

9回を終えても決着がつかない場合、試合は延長戦に入り、勝敗が決まるまで試合が続行されます。

延長戦では、10回、11回とイニングが進んでいきます。どちらかのチームが勝ち越した状態で、その回の裏の攻撃が終了するか、後攻チームがサヨナラ勝ちを収めた時点で試合は終了します。

ただし、無限に試合が続くわけではありません。リーグや大会によっては、選手の体力的な負担や、球場の使用時間などを考慮して、延長回数に上限が設けられていることがほとんどです。

この上限に達しても同点の場合は「引き分け」として試合が終了します。

延長戦のルールは、野球の戦略や観戦の仕方に大きな影響を与える要素であり、その詳細は所属するリーグや大会の規定によって異なります。

プロ野球で採用される12回制とは

日本のプロ野球(NPB)で、長年にわたり採用されている延長戦のルールが「12回制」です。これは、9回終了時点で同点の場合、最大で延長12回まで試合を行うという規定を指します。

もし延長12回が終了しても両チームの得点が同じ場合は、その試合は「引き分け」となります。このルールは、試合に必ず決着をつけるのではなく、選手のコンディションや翌日以降の試合日程への影響を考慮して設けられています。

12回制のメリットとデメリット

12回制のメリットは、9回で終わる試合よりも多くのイニングが見られるため、ファンの満足度が高まる可能性がある点です。また、選手にとっても出場機会が増えるという側面が考えられます。

一方で、デメリットとして最も大きいのは、試合時間が長くなることによる選手の身体的・精神的な負担の増加です。特に投手は投球数が増え、翌日以降のパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。また、試合が深夜にまで及ぶこともあり、観客の帰宅手段や球場周辺の環境にも配慮が必要となります。

過去には新型コロナウイルス感染症対策として、延長10回までや延長戦なしといった特別ルールが一時的に採用されましたが、2022年シーズンからは再び12回制に戻っています。このルールは、日本のプロ野球の試合展開を左右する重要な要素の一つです。

試合時間を短縮するタイブレーク制とは

タイブレーク制は、野球に限らず様々なスポーツで、長引く試合に早期決着をつけるために導入される特別ルールです。野球におけるタイブレーク制は、選手の負担軽減と試合時間の短縮を主な目的としています。

基本的なルールは、延長戦のある特定のイニングから、無死(ノーアウト)で走者を一塁と二塁、あるいは二塁のみに置いた状態から攻撃を開始するというものです。

これにより、いきなり得点圏から攻撃が始まるため、点が入りやすくなり、試合の決着がつきやすくなります。

タイブレーク制の利点と課題

この制度の最大のメリットは、前述の通り、選手の身体的負担を大きく減らせることです。特に連戦が続くトーナメント形式の大会では、投手の投球過多を防ぐ上で非常に効果的です。

しかし、観戦する側からは「本来の野球とは違う」「あっさり試合が決まってしまい、見応えがない」といった意見が出ることもあります。サヨナラのチャンスが人為的に作られるため、それまでの試合展開とは切り離された形で勝敗が決まることに、違和感を覚えるファンも少なくありません。

タイブレーク制を何回から開始するか、どのような走者設定にするかは、高校野球、メジャーリーグ、国際大会など、それぞれのリーグや大会の規定によって細かく定められています。

雨天コールドなど野球は何回までで成立?

野球の試合は、必ずしも9回まで行われるとは限りません。特に、雨や霧、日没などの天候要因によって、審判が試合の続行が不可能だと判断した場合、「コールドゲーム」として試合が途中で終了することがあります。

では、試合が途中で終了した場合、その試合の勝敗はどのように扱われるのでしょうか。

これには「試合が成立する」ための規定イニング数を満たしているかどうかが関わってきます。

公認野球規則によると、試合が正式なものとして認められるためには、原則として5回を終了している必要があります。

後攻チームが5回表終了時点でリードしているか、5回裏の攻撃中に同点またはリードを奪った場合も、その時点で試合成立となります。

リーグごとの規定

日本のプロ野球では、セ・リーグ、パ・リーグともに5回終了をもって試合が成立します。規定イニングに満たないうちに中止となった場合は「ノーゲーム(無効試合)」となり、後日再試合が行われます。

このルールは、不公平な状況で勝敗が決まることを防ぐためのものです。例えば、3回で試合が中止になった場合、まだ両チームに反撃の機会が多く残されているため、その時点でのスコアを公式記録とするのは妥当ではないと考えられています。

天候は野球において予測不能な要素であり、試合が何回までで成立するのかを知っておくことは、観戦する上で大切な知識と言えます。

状況別!野球は何回までか徹底解説

野球の延長ルールは、観戦するリーグや大会によって大きく異なります。

プロ野球から高校野球、メジャーリーグまで、それぞれの規定を知ることで、試合をより深く楽しむことができます。

まずは、主要なリーグ・大会における延長ルールの違いを一覧表で確認してみましょう。

このように、ルールには明確な違いがあります。白熱した試合をライブで観戦したい方には、各種スポーツ中継サービスがおすすめです。

以下で、それぞれの詳細なルールを見ていきましょう。

- 2025年プロ野球の延長は何回まで?

- 高校野球は何回まででタイブレークに?

- メジャーリーグの野球は何回まで?

- 国際大会(WBCなど)の延長ルール

- 少年野球や社会人野球の延長ルール

- まとめ:野球が何回までかは事前に確認

2025年プロ野球の延長は何回まで?

2025年シーズンの日本プロ野球(NPB)における延長戦は、セントラル・リーグ、パシフィック・リーグともに、引き続き「延長12回」まで行われる見込みです。

9回終了時点で同点の場合、試合は延長戦に突入し、12回を終えても決着がつかなければ「引き分け」となります。

一時期、試合時間短縮のために設けられていた「3時間半ルール」(試合開始から3時間半を超えた場合、新しいイニングに入らない)は、現在では撤廃されています。

この12回制は、試合の決着を目指しつつも、選手のコンディションを過度に消耗させないためのバランスを取ったルールと言えます。

特に、シーズンを通して長丁場を戦うプロ野球においては、引き分け制度があることで、チームは戦略的に投手起用を行うことができます。

人気の試合はチケットがすぐに売り切れてしまうことも。

そんな時は、公式リセールサイトをチェックしてみるのがおすすめです。行けなくなった人から定価に近い価格で安全にチケットを譲ってもらえる可能性があります。

球場周辺の駐車場は、試合当日はどこも満車になりがちです。事前に予約できるサービスを使えば、当日駐車場探しで慌てる心配がありません。

2025年シーズンも、手に汗握る延長戦が数多く繰り広げられることでしょう。

ルールを理解することで、監督の采配や選手のプレーに、より一層注目できるはずです。

最新の情報については、開幕前に日本野球機構(NPB)公式サイトで発表される規定を必ずご確認ください。

高校野球は何回まででタイブレークに?

高校野球、特に全国高等学校野球選手権大会(夏の甲子園)や選抜高等学校野球大会(春のセンバツ)における延長ルールは、選手の健康保護の観点から近年大きく見直されています。

現在のルールでは、延長戦は9回を終了して同点の場合に開始され、「延長10回」からタイブレーク制が適用されます。

これは、2023年の選抜大会から導入された比較的新しいルールです。

高校野球のタイブレーク制ルール

- 開始イニング:延長10回の表から

- 状況設定:無死(ノーアウト)、ランナー一・二塁の状態から攻撃を開始

- 打順:前のイニング(9回)からの継続打順

このルール変更により、かつて見られた延長15回引き分け再試合や、延長18回、25回といった伝説的な長時間の試合はなくなりました。

投手の投球数制限(1週間に500球以内)と合わせて、将来ある高校球児たちの身体的負担を軽減することが最大の目的です。

甲子園などの大舞台では、タイブレークという特殊な状況下で、いかにして1点を取るか、そしていかにして相手の攻撃を防ぐか、チームの総合力が試されます。

このルールを理解しておくことで、高校野球の新たな魅力や戦術の奥深さを感じることができるでしょう。

詳細な規定は、日本高等学校野球連盟の公式サイトで確認できます。

メジャーリーグの野球は何回まで?

メジャーリーグベースボール(MLB)の延長ルールは、日本のプロ野球とは大きく異なり、早期決着を促すための独自ルールが導入されています。

MLBでは、9回を終えて同点の場合、延長10回から「タイブレーク制」が採用されます。

これは通称「ゴーストランナー」や「マンフレッド・ランナー」とも呼ばれ、各イニングの開始時に、無死(ノーアウト)で走者を二塁に置いた状態から攻撃を始めます。

このルールは、当初は試合時間短縮のための暫定的な措置でしたが、その効果が認められ、2023年シーズンから恒久的なルールとして正式に採用されました。

MLBタイブレーク制の特徴

- 引き分けがない:MLBのレギュラーシーズンでは、原則として引き分けはありません。勝敗がつくまで試合は続行されます。

- 即座に得点圏:イニング開始と同時に得点圏に走者がいるため、バントや進塁打といった戦術が非常に重要になります。

- 試合展開の速さ:1点を争う緊迫した状況がイニング開始直後から生まれ、試合がスピーディーに展開します。

このルールにより、試合が過度に長引くことが減り、選手の負担が軽減されるとともに、ファンにとっても最後まで集中して観戦しやすい環境が作られています。

日本の野球とは一味違った、スリリングな延長戦の攻防もMLBの大きな魅力の一つです。最新のルールについては、MLB公式サイト(英語)をご確認ください。

国際大会(WBCなど)の延長ルール

ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)をはじめとする野球の国際大会では、独自の延長ルールが設けられていることが一般的です。

これは、短期間で多くの試合をこなすトーナメント形式の性質上、試合時間の管理が非常に重要になるためです。

WBCの直近の大会では、以下のようなタイブレーク・ルールが採用されました。

- 開始イニング:延長10回の表から

- 状況設定:無死(ノーアウト)、ランナー二塁の状態から攻撃を開始

- 打順:前のイニングからの継続打順

MLBのタイブレーク(走者二塁)と似ていますが、大会によっては走者が一・二塁になるなど、レギュレーションが異なる場合があります。

また、予選ラウンドでは、同点のまま一定のイニングが終了した場合、引き分けとなるルールが適用されることもあります。

これは、大会全体のスケジュール遅延を防ぐための措置です。決勝トーナメントに進むと、勝敗がつくまで試合は続行されます。

これらのルールは、国の威信をかけた一戦を、よりスリリングで密度の濃いものにしています。

国際大会を観戦する際は、その大会独自の延長ルールを事前に確認しておくと、試合の展開をより深く理解し、楽しむことができるでしょう。

少年野球や社会人野球の延長ルール

プロや高校野球だけでなく、私たちの身近にある少年野球や社会人野球にも、独自の延長ルールが存在します。

これらのカテゴリーでは、選手の年齢や体力、翌日の学校や仕事への影響、グラウンドの使用時間制限などを考慮した、多様なルールが採用されています。

少年野球の延長ルール

少年野球(学童野球)では、まず「時間制限」が設けられている大会がほとんどです。

「試合開始から1時間30分」のように時間が定められており、その時間を過ぎた時点で新しいイニングに入らない、というルールが一般的です。

時間内に決着がつかない場合は、

- 特別延長戦(タイブレーク):無死満塁など、得点が入りやすい状況から始める。

- 抽選:両チームの代表者がくじ引きで勝敗を決める。といった方法が取られます。選手の健康と安全が最優先されるため、長時間の試合を避ける工夫がされています。

社会人野球の延長ルール

社会人野球の全国大会(都市対抗野球大会や社会人野球日本選手権大会など)では、プロ野球に近いルールが採用されています。

延長戦にもつれ込んだ場合、延長12回からタイブレーク制を導入することが多いようです。これも、連戦を戦い抜く選手のコンディションを考慮したルールと言えます。

本格的な練習がしたい、技術を磨きたいと考えている方には、最新設備が整った室内練習場の利用がおすすめです。天候に左右されず、集中してトレーニングに取り組めます。

自分に合った道具を探そう

上達のためには、自分に合ったグローブやバットを選ぶことも大切です。オーダーメイドで自分だけのギアを作ったり、中古品でお得に探したりする方法もあります。

このように、同じ野球でもカテゴリーによってルールは様々です。自分が関わっている、あるいは観戦する野球のルールを正確に把握しておくことが大切です。

日々の練習や試合で疲れた体をケアすることも、良いパフォーマンスを続けるためには欠かせません。質の高い睡眠は、リカバリーの基本です。

まとめ:野球が何回までかは事前に確認

この記事では、「野球は何回まで?」という疑問について、基本的なルールから様々なリーグや状況別の規定までを解説しました。

最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。

- 野球の基本は9回までで試合が行われる

- 9回終了時に同点の場合、延長戦に突入する

- 9回表終了時点で後攻チームがリードしている場合は試合終了となる

- 日本のプロ野球では延長12回まで行い、同点の場合は引き分け

- 高校野球では選手の健康を考慮し延長10回からタイブレーク制を導入

- メジャーリーグでは延長10回から走者を二塁に置くタイブレーク制を採用

- 国際大会(WBCなど)でも試合時間短縮のためタイブレーク制が用いられる

- タイブレーク制は無死・走者ありの状況から攻撃を始める特別ルール

- タイブレーク制には選手の負担を軽減するメリットがある

- 観戦者からは本来の野球と異なるといった意見もある

- 雨天などで試合が中止になる場合はコールドゲームとなる

- 試合が成立するためには原則として5回を終了している必要がある

- 5回未満で中止の場合はノーゲーム(無効試合)として扱われる

- 少年野球では時間制限や抽選で勝敗を決めることが多い

- 社会人野球でもタイブレーク制が導入されている

- リーグや大会によって延長ルールは大きく異なるため事前の確認が大切

野球のルールに関する記事はこちら