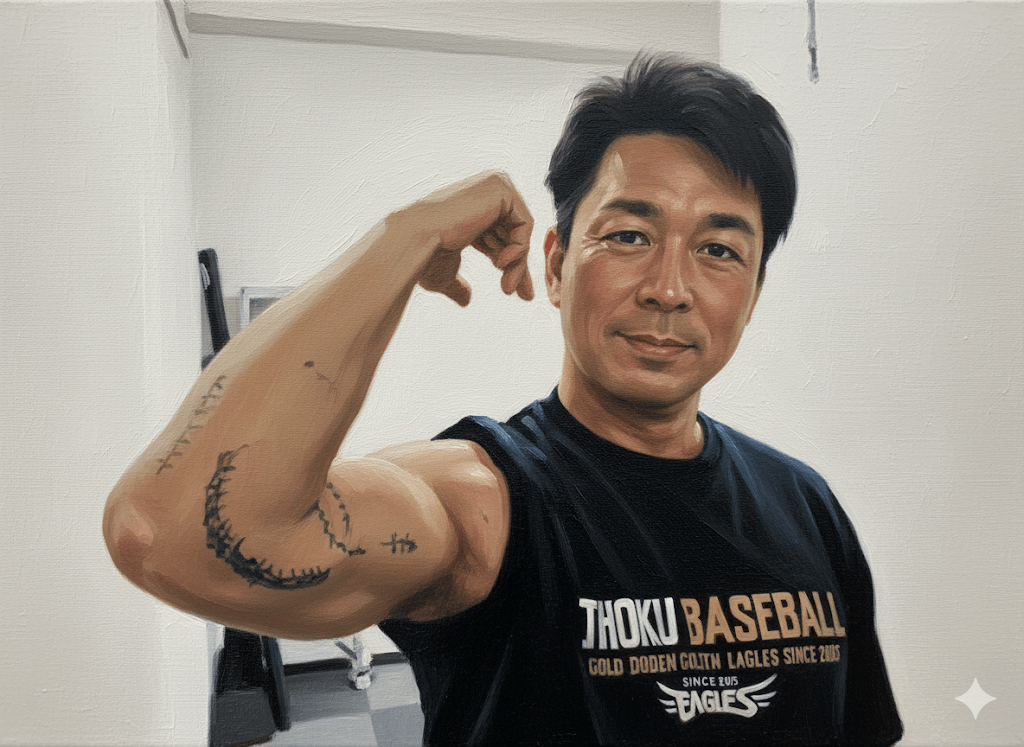

かつては球界を代表する「絶対的エース」として君臨した田中将大投手。

しかし、2021年に日本球界へ復帰して以降、思うような成績を残せず「田中将大はなぜ勝てないのか」という声が多く聞かれます。

そもそも、多くのファンが疑問に思う「なぜ帰ってきたのか」という点から始まり、復帰後の成績がボロボロと言われる原因、全盛期より球速 落ちたとの指摘や、過去に受けたトミージョン手術の長期的な影響、そして避けられない年齢による衰えなど、不振には様々な要因が考えられます。

この記事では、田中投手が日本球界で苦戦している理由を多角的に掘り下げ、元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏による専門的な分析も交えながら、その真相に迫ります。

この記事を読むことで、以下の点について理解を深めることができます。

- 田中投手の日本球界復帰後の具体的な成績と現状

- 成績不振の背景にあると考えられる複数の物理的・技術的要因

- 専門家が指摘する日米の野球環境の決定的な違い

- 今後の田中投手に期待される復活への課題と展望

田中将大はなぜ勝てない?日本復帰後の苦戦

- そもそも田中投手はなぜ帰ってきたのか

- 日本復帰後はボロボロと言われる成績

- 全盛期より球速 落ちたという指摘も

- 年齢による衰えは否定できないのか

- 過去のトミージョン手術が与える影響

そもそも田中投手はなぜ帰ってきたのか

田中将大投手が8年ぶりに日本球界へ復帰した背景には、複数の理由が考えられます。最大の要因は、所属していたニューヨーク・ヤンキースとの7年契約が満了したことです。

FA(フリーエージェント)となり、メジャーリーグの他球団からオファーがあったとも報じられましたが、最終的に古巣である東北楽天ゴールデンイーグルスへの復帰を決断しました。

この決断には、2011年の東日本大震災から10年という節目の年も大きく影響したと言われています。田中投手は当時から被災地への強い思いを抱いており、復興の象徴として再び東北の地でプレーすることに大きな意義を見出していたのかもしれません。

また、家族と日本で生活したいという思いも、決断を後押しした要因の一つとして挙げられます。メジャーリーグという世界最高峰の舞台で7年間活躍し、一つの区切りとして、野球人生の新たなステージを日本で歩むことを選択したと言えるでしょう。

彼の復帰を信じ、再びマウンドで躍動する姿を応援したい方は、ぜひ球場に足を運んでみてはいかがでしょうか。人気の試合のチケットは入手困難なこともありますが、リセールサイトを利用するのも一つの方法です。

>>チケットを安心に転売・譲渡できるリセールサイト ticketcircle

日本復帰後はボロボロと言われる成績

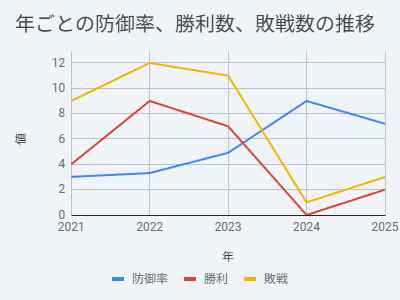

2013年にシーズン24勝0敗という伝説的な記録を打ち立てた姿を知るファンにとって、復帰後の成績は物足りなく映るかもしれません。「ボロボロ」という厳しい声も聞かれますが、実際の成績を客観的に見てみましょう。

| 年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2021 | 楽天 | 23 | 4 | 9 | 3.01 |

| 2022 | 楽天 | 25 | 9 | 12 | 3.31 |

| 2023 | 楽天 | 24 | 7 | 11 | 4.91 |

| 2024 | 楽天 | 1 | 0 | 1 | 9.00 |

| 2025 | 巨人 | 8 | 2 | 3 | 7.20 |

| 合計 | 73 | 20 | 33 | 4.08 |

※2025年はシーズン序盤の成績です。

表を見ると、復帰後4年間で一度も2桁勝利を挙げておらず、負け越しているシーズンが続くなど、苦しい投球が続いていることが分かります。

特に2023年は防御率が4点台後半まで悪化しており、かつての安定感が見られない状況です。

これらの数字が、厳しい評価につながっている主な理由と考えられます。

なぜ勝てない?客観的な数値で見る成績の変化

勝ち星という分かりやすい結果だけでなく、投球内容を示す客観的な数値を比較することで、田中投手のパフォーマンスの変化がより明確になります。

ここでは、キャリアの各ステージにおける主要な指標を比較してみましょう。

| 指標 | 楽天時代 (2013年) | ヤンキース時代 (2014-2020平均) | 楽天復帰後 (2021-2023平均) |

|---|---|---|---|

| WHIP (投球回あたり与四球・被安打数合計) | 0.94 | 1.13 | 1.21 |

| 奪三振率 (K/9) | 8.2 | 8.5 | 6.5 |

| 与四球率 (BB/9) | 1.4 | 1.8 | 1.9 |

| 被本塁打率 (HR/9) | 0.3 | 1.4 | 0.94 |

| ストレート平均球速 | 約150km/h | 約148km/h | 約145km/h |

※各指標は9イニングあたりの平均値を示します。

この表からいくつかの重要な変化が見て取れます。まず、1イニングあたりに許す走者の数を示すWHIPは、楽天復帰後に最も高くなっています。これは、常に走者を背負った苦しい投球を強いられていることを意味します。

また、投手能力の指標となる奪三振率(K/9)は、ヤンキース時代と比べても大幅に低下しており、打者を圧倒する力が落ちていることがうかがえます。

一方で与四球率(BB/9)に大きな変化はないため、コントロールの悪化が直接的な原因ではないようです。

注目すべきは被本塁打率(HR/9)で、メジャーリーグより本塁打が出にくいとされる日本球界において、2013年と比較すると3倍以上も本塁打を打たれている計算になります。

これらのデータは、球威の低下や決め球の威力不足が成績不振に直結している可能性を示唆しています。

田中投手の復活を信じて一球一球を見届けたい方は、以下のサービスで全試合をチェックできます。

また、様々な角度から野球を楽しみたい方には、以下のサービスもおすすめです。

全盛期より球速 落ちたという指摘も

成績不振の一因として、ストレートの平均球速の低下が指摘されています。

ピッチングの根幹をなすストレートの威力が落ちれば、変化球とのコンビネーションも効果が薄れてしまいます。

ヤンキース時代の田中投手は、常時150km/h前後の速球を投げ込んでいました。しかし、日本復帰後は平均球速が140km/h台前半から中盤に落ち着いており、明らかに球威が低下している様子がうかがえます。

この球速の低下により、打者がストレートに狙いを絞りやすくなり、得意の変化球も見極められやすくなっている可能性があります。

もちろん、ベテラン投手は球速だけに頼るわけではありませんが、かつてのような力で押す投球が難しくなっているのは事実でしょう。

年齢による衰えは否定できないのか

田中投手は2024年シーズンで36歳を迎えました。一般的に、プロ野球選手のピークは20代後半から30代前半と言われており、肉体的な衰えがパフォーマンスに影響してくる年齢であることは否定できません。

加齢に伴い、筋力や柔軟性の低下、そして何よりも疲労からの回復力が遅くなる傾向があります。

登板間隔を空けながら調整しても、シーズンを通して最高のコンディションを維持し続けることは、若い頃よりも格段に難しくなります。前述の球速低下も、この身体的な変化と無関係ではないでしょう。

ただ、豊富な経験と卓越した技術で肉体的な衰えをカバーし、長く活躍し続けるベテラン選手も数多く存在します。

田中投手もまた、これまでの経験を活かした新たな投球スタイルを模索している段階にあると考えられます。

過去のトミージョン手術が与える影響

田中投手はヤンキース在籍中の2014年に右肘の靭帯を部分断裂し、PRP療法という治療法でメスを入れることなく復帰しました。

直接トミージョン手術(靭帯再建手術)を受けたわけではありませんが、一度大きな怪我を負った肘は、投手にとって常にデリケートな部分となります。

一般的に、肘に問題を抱えた投手は、無意識のうちにフォームが微妙に変化したり、全力での投球に不安を覚えたりすることがあると言われています。

このような過去の怪我の経験が、長期的に見て投球フォームのバランスやボールのキレに影響を与えている可能性もゼロではありません。

もちろん、これはあくまで可能性の一つであり、現在の不振と直接結びつけることは困難ですが、考慮すべき要因の一つではあるでしょう。

田中将大がなぜ勝てないのか専門家が分析

- 五十嵐氏が語る勝てなくなった理由

- 日米のバッターにおける決定的な違い

- 日本人打者の高い変化球対応能力

- 決め球が通用しづらくなった可能性

- 田中将大はなぜ勝てないのか理由の総括

五十嵐氏が語る勝てなくなった理由

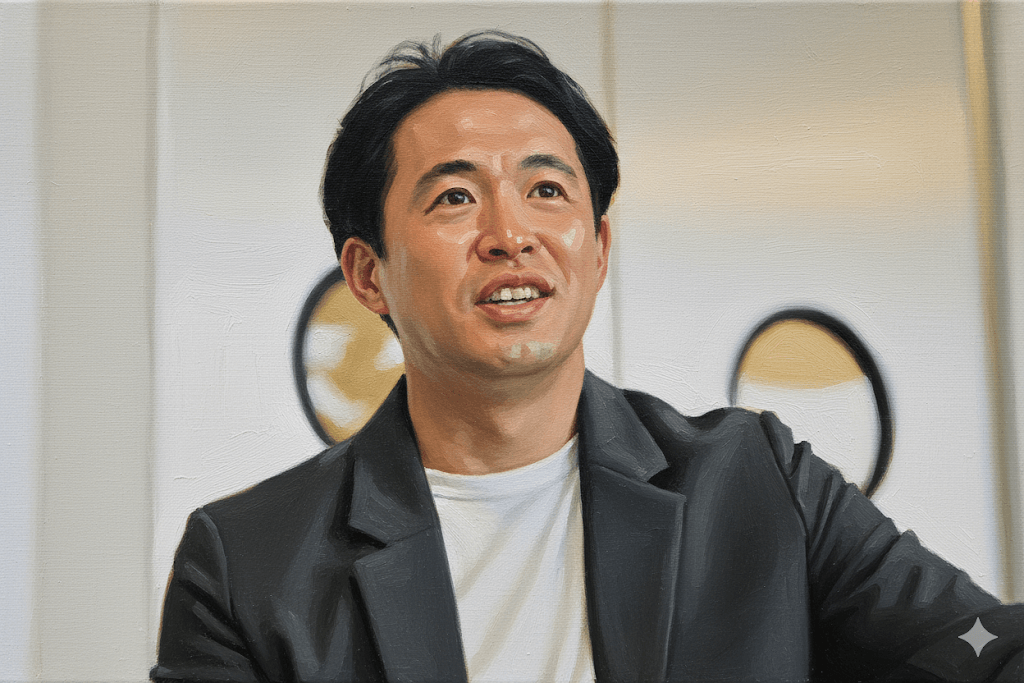

元メジャーリーガーであり、現在は野球解説者として活躍する五十嵐亮太氏は、田中投手が勝てなくなった理由について、「日本とアメリカのバッターの違い」にあると指摘しています。

五十嵐氏自身も日米両方の野球を経験しており、その実体験に基づいた分析は非常に説得力があります。

彼によれば、アメリカでは有効だった「小さな変化球でゴロを打たせる」という投球スタイルが、日本では通用しにくくなっているとのことです。この見解は、田中投手の現在の苦境を理解する上で非常に重要なポイントとなります。

日米のバッターにおける決定的な違い

では、具体的に日米のバッターにはどのような違いがあるのでしょうか。五十嵐氏の解説を基に整理すると、以下のようになります。

- アメリカのバッター: パワーを重視し、速いストレートや大きく曲がる変化球に強い傾向があります。一方で、打者の手元で小さく鋭く変化するボールへの対応は、比較的苦手とする選手が多いとされています。

- 日本のバッター: コンタクト能力と技術を重視し、動くボールへの対応力が非常に高い選手が揃っています。バットコントロールに長けており、わずかな変化にも食らいついてヒットにする技術を持っています。

このように、打者のタイプが異なるため、メジャーリーグで効果的だった投球術が、そのまま日本では通用しないケースが出てくるのです。

田中投手の投球スタイルは、まさにこの「日米の違い」の壁に直面している可能性があります。

日本人打者の高い変化球対応能力

前述の通り、日本の打者は変化球への対応能力が非常に高いことで知られています。特に、田中投手の生命線であるスプリット(SFF)やスライダーといった、打者の手元で変化するボールへの対応力は目を見張るものがあります。

メジャーリーグでは空振りを奪えたり、詰まらせて内野ゴロに打ち取れたりしたボールでも、日本の好打者たちは巧みなバットコントロールでカットしたり、逆方向に打ち返したりします。五十嵐氏が語るように、「小さい変化球に対応される前に飛ばす技術があるバッターが多い」ため、田中投手の得意とするゴロを打たせるピッチングが、日本ではアウトを積み重ねるのが難しくなっていると考えられます。

自身の技術を向上させたいと考えている方は、プロの視点を取り入れた練習施設を利用するのも良いでしょう。

>>室内練習場 tsuzuki BASE | 総合野球プロデュース

また、自分に合った道具を見つけることもパフォーマンス向上には欠かせません。

>>野球ギア.JP オーダーグラブ – 野球用品専門激安通販サイト「野球ギア.JP」

決め球が通用しづらくなった可能性

田中投手の代名詞とも言えるボールが、鋭く落ちるスプリットです。メジャーリーグでは「魔球」と称され、数多くの強打者から三振の山を築きました。しかし、日本復帰後は、この絶対的な決め球が通用しづらくなっている場面が目立ちます。

その理由として、日本人打者がスプリットを「見極める」技術に長けている点が挙げられます。ストライクゾーンからボールゾーンへ落ちる球をしっかりと見極め、手を出さなくなっているのです。

また、近年のデータ分析技術の進化も無視できません。各球団が田中投手の配球や球種ごとの軌道を徹底的に分析し、打者に詳細な攻略法をインプットしていることも、決め球の効果を半減させている一因と言えるでしょう。

絶対的な武器であったスプリットが狙い打たれたり、簡単に見送られたりすることで、投球の組み立て全体が苦しくなっている可能性があります。

応援している選手のグッズを手に入れたい時、公式ストアだけでなく、フリマアプリで探してみると意外な掘り出し物が見つかるかもしれません。

田中将大はなぜ勝てないのか理由の総括

ここまで田中将大投手がなぜ勝てないのか、その理由を様々な角度から分析してきました。最後に、この記事で解説した重要なポイントをまとめます。

- ヤンキースとの契約満了を機に8年ぶりに日本球界へ復帰

- 日本復帰後4年間で一度も2桁勝利を達成できていない

- MLB時代の圧倒的な成績と比較すると苦戦が続いている

- 全盛期と比べてストレートの平均球速が低下している

- 30代後半を迎え年齢的な身体能力の変化に直面

- 過去に経験した右肘の怪我が長期的に影響している可能性

- 専門家は勝てない理由を日米の打者の質の違いと指摘

- 日本の打者は小さな変化球への対応技術が非常に高い

- ゴロを打たせる投球スタイルが日本では通用しにくい

- MLBで猛威を振るった決め球が日本の打者に対応されている

- 代名詞であるスプリットを冷静に見極められている

- データ分析技術の進化により投球パターンが研究されている

- 球威の低下と決め球の研究により投球の組み立てが困難に

- 経験と技術で新たな投球スタイルを模索している段階

- 今後の完全復活には投球術の再構築が鍵となる