プロ野球の秋の風物詩として定着したクライマックスシリーズ(CS)。

しかし、その一方で「クライマックスシリーズはいらない」という声も根強く存在します。

ペナントレースを勝ち抜いたリーグ優勝チームが日本シリーズに進出できない可能性があるため、意味ないのでは?という意見や、試合展開がつまらないと感じるファンも少なくありません。

この制度はいつから始まり、一体やる意味はあるのでしょうか。この記事では、CSのメリットとデメリットを多角的に掘り下げ、不要論と必要論の両面からその存在価値を徹底解説します。

- クライマックスシリーズが「いらない」と言われる理由

- クライマックスシリーズが導入された歴史的背景と目的

- 不要論を上回る興行的なメリットや制度的な意義

- 今後のクライマックスシリーズの在り方に関する考察

「クライマックスシリーズはいらない」論争の背景

- リーグ優勝に意味ないとの声も

- ペナントレースの価値が下がるとの指摘

- CSはファンにとってつまらないのか

- 優勝チームにリスクしかないという意見

- 興行優先システムへの批判的な声

クライマックスシリーズに対するファンの意見は、主に「不要論」と「必要論」の2つに大別されます。それぞれの主な主張を比較してみましょう。

| 論点 | 不要論(反対意見) | 不要論(反対意見) |

|---|---|---|

| ペナントの価値 | リーグ優勝の価値が薄れ、143試合の重みが軽くなる | 3位以内という目標ができ、最後まで緊張感が続く |

| 興行面 | 興行優先の姿勢がスポーツの純粋さを損なう | 消化試合が減り、球団の収益が大幅に増加する |

| ファンの視点 | 優勝チーム以外が出る日本シリーズは興味が半減する | シーズン終盤まで応援する楽しみが維持される |

| 公平性 | 優勝チームにリスクしかなく、不公平に感じる | ドラフトの不完全さを補い、戦力均衡に繋がる |

リーグ優勝に意味ないとの声も

クライマックスシリーズ不要論の根底にある最も大きな理由は、「リーグ優勝の価値が薄れてしまう」という点です。

143試合という長いペナントレースを戦い抜き、リーグの頂点に立ったチームが、必ずしも日本シリーズに進出できるわけではない現行の制度に疑問を呈する声は少なくありません。

もしリーグ優勝チームがクライマックスシリーズで敗退した場合、ファンの間では「あれだけ頑張って優勝したのに意味ないじゃないか」という徒労感が広がります。

特に、圧倒的な強さでリーグを制覇したチームが、短期決戦で敗れる事態は、ペナントレースの権威そのものを揺るがしかねないと考えられています。

そのため、リーグ優勝チームこそが日本シリーズで戦うべきだ、という意見が強く主張されるのです。

ペナントレースの価値が下がるとの指摘

前述の通り、リーグ優勝の価値が薄れることに伴い、ペナントレースそのものの価値が下がってしまうという指摘もあります。

本来であれば、長いシーズンを安定して戦い抜く総合力が試されるのがペナントレースです。

しかし、クライマックスシリーズの存在により、「とりあえず3位以内に入れば日本一の可能性がある」という風潮が生まれることを懸念するファンもいます。

これにより、シーズン中盤で優勝の可能性がほぼなくなったチームでも、Aクラス入りを目標に戦い続けるモチベーションが生まれるという側面はあります。

一方で、優勝を目指すという本来の目的が薄まり、シーズン全体の緊張感が損なわれるという批判的な見方も存在します。

1試合1試合の重みが、かつてよりも軽くなってしまったと感じるプロ野球ファンは少なくないのです。

CSはファンにとってつまらないのか

クライマックスシリーズは本当にファンにとってつまらないのでしょうか。

この点については、ファンの立場によって意見が大きく分かれるところです。

2位や3位から日本シリーズ進出を目指すチームのファンにとっては、シーズン終わりに訪れる「もう一つのお祭り」として、非常にエキサイティングな期間となります。

しかし、リーグ優勝チームのファンや、特定の応援チームを持たない多くのプロ野球ファンからすると、リーグ優勝チーム以外が戦う日本シリーズへの興味は半減するという声が多く聞かれます。

やはり、両リーグを制したチーム同士が日本一を争うという構図こそが、最も分かりやすく、多くのファンが納得できる形だと考えられています。

もし応援するチームがCSに進出したら、チケットの確保は必須ですが、そうでないファンにとっては少し冷めた目で見てしまう期間なのかもしれません。

>>ライブ・コンサート・舞台のチケットを安心に転売・譲渡できるリセールサイト ticketcircle

優勝チームにリスクしかないという意見

クライマックスシリーズは、リーグ優勝チームにとって「勝って当たり前、負ければ大恥」という、リスクしかない戦いであるという見方もあります。

ファイナルステージでは1勝のアドバンテージが与えられるものの、短期決戦は何が起こるか分かりません。シーズン中の勢いがそのまま通用するとは限らないのです。

選手や監督も、リーグ優勝という大きな目標を達成した後、改めて短期決戦に向けてコンディションとモチベーションを最高潮に持っていくことは容易ではありません。

球団にとってはCS開催による収益が見込めるというメリットがあるものの、現場の選手やファンにとっては、計り知れないプレッシャーとの戦いになります。

2017年に圧倒的な強さで優勝した広島東洋カープが、CSでDeNAベイスターズに敗れた際のファンの虚脱感は、このリスクを象徴する出来事でした。

興行優先システムへの批判的な声

クライマックスシリーズの導入や継続の背景には、興行的な成功が大きな要因としてあります。

消化試合が減り、シーズン終盤までファンの関心を維持できるため、球団やリーグにとっては収益面で大きなメリットがあることは事実です。

しかし、この点が逆に「ファンの気持ちよりもビジネスを優先している」という批判につながることもあります。

野球というスポーツの伝統や権威よりも、目先の利益を追求していると見なされ、純粋にスポーツを楽しみたいファンからは反発の声が上がります。

特に、勝率5割そこそこのチームが日本シリーズに進出する可能性が生まれると、この興行優先システムへの批判はさらに強まる傾向にあります。

「クライマックスシリーズはいらない」は本当か?

- CSはいつから始まりなぜ導入されたのか

- 消化試合を減らすというCSをやる意味

- 興行面でCSがもたらす大きなメリット

- ドラフト制度を補完するという考え方

- MLBのプレーオフ制度との比較

- 結論としてクライマックスシリーズはいらないのか

CSはいつから始まりなぜ導入されたのか

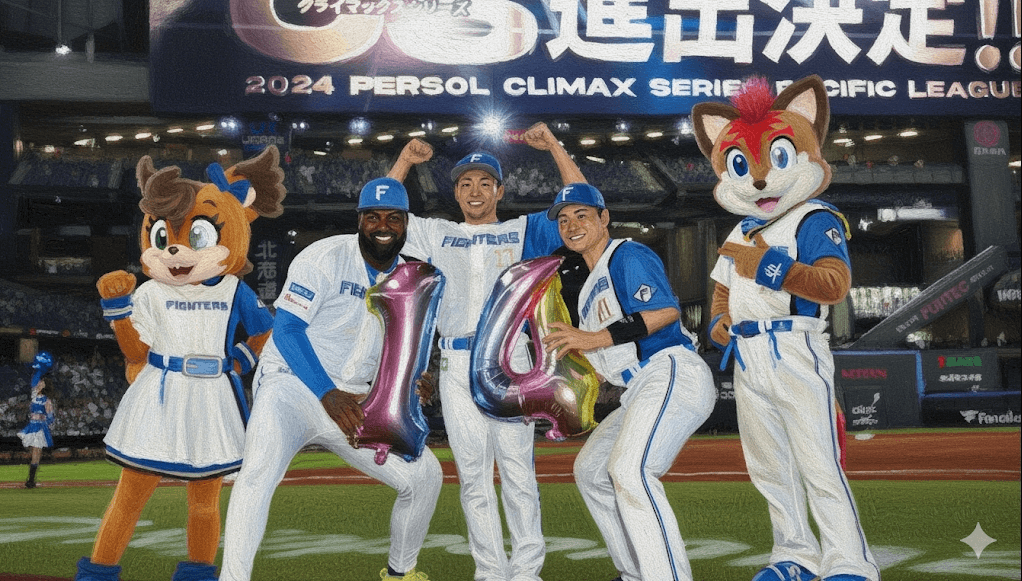

クライマックスシリーズの歴史は、2004年のパシフィック・リーグで始まったプレーオフ制度が前身です。

当時は「Aクラスの3チームで日本シリーズ出場権を争う」という形式でした。

この制度が好評だったことから、2007年にセントラル・リーグも同様の制度を導入し、名称を「クライマックスシリーズ」に統一して現在に至ります。

導入の背景には、2004年に起きた球界再編問題と、それに伴うプロ野球人気の低迷がありました。

当時はサッカーJリーグの人気が高まり、プロ野球は観客動員数も減少傾向にあるなど、厳しい状況に立たされていたのです。

このような状況を打破し、新たなファンの関心を引きつけ、シーズン終盤を盛り上げるための起爆剤として、この制度は導入されました。

消化試合を減らすというCSをやる意味

クライマックスシリーズをやる意味として最も大きいのが、「消化試合の減少」です。

CSが導入される以前は、シーズン終盤になると優勝が決まったチームとBクラスが確定したチームとの間で行われる試合は、いわゆる消化試合となり、ファンの関心も薄れがちでした。

しかし、CSの導入により、たとえリーグ優勝の可能性がなくなっても、2位や3位の座をかけた熾烈な争いがシーズン最終盤まで続くようになりました。

これにより、各球団は最後まで緊張感を持った戦いを続けることができ、ファンも贔屓のチームを応援し続ける楽しみが維持されます。

一つでも上の順位を目指す戦いは、球場に足を運ぶファンを増やし、テレビ中継の視聴率にも貢献するのです。

自宅での観戦なら、様々なサービスを利用して試合を楽しむことができます。

興行面でCSがもたらす大きなメリット

前述の通り、消化試合が減ることは、興行面で計り知れないメリットをもたらします。

シーズン終盤まで続くAクラス争いは、観客動員数を確実に押し上げます。

CSの試合そのものも、チケットやグッズの売り上げ、放映権料など、球団に大きな収益をもたらす重要なコンテンツです。

特に、本拠地でCSを開催できる権利を持つ1位・2位の球団にとっては、数億円規模の臨時収入が見込めると言われています。

この収益は、選手の年俸やチームの設備投資、ファンサービスの向上などに還元されるため、球団経営の安定化に大きく寄与します。

ファンにとっても、球場での応援は特別な体験です。最近では駐車場を事前に予約できるサービスもあり、観戦がより快適になっています。

>>駐車場予約&【日本最大級】の駐車場検索なら 特P(とくぴー)

ドラフト制度を補完するという考え方

クライマックスシリーズの存在意義として、少し変わった視点から「ドラフト制度の不完全さを補完する」という考え方もあります。

これは、日本のプロ野球ドラフト会議が、戦力均衡を完全に保証するシステムになっていない、という見方に基づいています。

日本のドラフトは1巡目が重複抽選制であるため、その年のナンバーワン選手が必ずしも下位球団に行くとは限りません。

このため、ドラフトだけではなかなか戦力が最大化されない球団が出てくる可能性があります。

そこで、CSという目標を設定することで、リーグ優勝には届かなくとも、Aクラス入りを目指すモチベーションが生まれ、チーム強化につながるというのです。

短期決戦を経験することは選手にとって貴重な財産となり、チーム全体の底上げに寄与する側面がある、と考えることもできます。

MLBのプレーオフ制度との比較

ここで、アメリカのメジャーリーグ(MLB)のポストシーズン制度と比較してみましょう。

MLBでは、各リーグ(ア・リーグ、ナ・リーグ)で、3つの地区の優勝チームと、それ以外のチームで勝率上位の3チーム(ワイルドカード)がポストシーズンに進出します。

MLBポストシーズン制度の特徴

日本のCSと似ている点として、興行的な収益向上や消化試合の減少という目的があります。

しかし、大きく異なるのは「地区ごとのレベル差による不公平を是正する」というワイルドカードの目的です。

例えば、レベルの高い地区で2位になったチームが、他のレベルの低い地区の優勝チームより勝率が高い、という事態は頻繁に起こります。

このようなチームを救済し、ポストシーズンへの挑戦権を与えるのがワイルドカードの大きな役割です。

この点は、1リーグ制で全チームが同じ条件で戦う日本のプロ野球とは根本的に発想が異なります。

| 項目 | NPBクライマックスシリーズ | MLBポストシーズン |

|---|---|---|

| 出場チーム | 各リーグ上位3チーム | 各リーグ地区優勝3チーム + ワイルドカード3チーム |

| 制度の目的 | 消化試合の減少、興行収入の増加 | 地区間レベル差の是正、興行収入の増加 |

| 特色 | 優勝チームに1勝のアドバンテージ | ワイルドカード制度による敗者復活 |

結論としてクライマックスシリーズはいらないのか

これまでの議論を踏まえると、クライマックスシリーズは多くの課題を抱えながらも、現代のプロ野球界にとって必要不可欠な制度であると考えられます。

不要論者が指摘するリーグ優勝やペナントレースの価値の低下という懸念は、野球というスポーツの根幹に関わる重要な問題であり、軽視することはできません。

しかし、導入のきっかけとなった人気低迷期を乗り越え、プロ野球が再び国民的エンターテイメントとしての地位を確立した背景には、CSがもたらしたシーズン終盤の盛り上がりや、興行的な安定があったこともまた事実です。

野球選手も最高のパフォーマンスを発揮するためには、野球ギアや日々のコンディショニングが欠かせません。

ファンに最高のプレーを届けるためにも、球団経営の安定は大切です。

>>野球ギア.JP オーダーグラブ – 野球用品専門激安通販サイト「野球ギア.JP」

このように、クライマックスシリーズには賛否両論があり、一概に「いらない」と断じることは難しいのが現状です。

シーズンが終わり、応援グッズの整理を考える方もいるかもしれませんが、来シーズンへの期待を胸に、制度の今後について考えてみるのも良いでしょう。

最終的には、ファン、選手、球団の三者が納得できるような、より良い制度へと改善していくための議論を続けることが、プロ野球のさらなる発展につながるのではないでしょうか。

最後に、この記事の要点をまとめます。

- CS不要論の最大の理由はリーグ優勝の価値が下がること

- 143試合のペナントレースの重みが軽くなるとの懸念がある

- 優勝チームにとってはリスクが大きくプレッシャーがかかる

- 興行を優先する姿勢に批判的なファンも存在する

- CSは2004年にパ・リーグのプレーオフとして始まった

- 導入背景には当時のプロ野球人気低迷があった

- CSをやる大きな意味は消化試合を減らすことにある

- シーズン終盤の2位、3位争いがファンを惹きつける

- 球団にとってはチケットやグッズ収入が増える大きなメリットがある

- 興行的な成功が球団経営を安定させている

- ドラフトの不完全さを補い戦力均衡に寄与するとの見方もある

- 短期決戦の経験はチームや選手の成長につながる

- MLBのワイルドカードは地区間のレベル差是正が目的

- 日本のCSとは制度の前提となる発想が異なる

- 賛否両論あるが現状のプロ野球には必要な制度と言える

-

流行語に野球用語がないのはなぜ?ノミネートなしの理由を解説

-

【速報】日本シリーズ2025の結果は?現在の勝敗と今後の日程

-

【徹底解説】クライマックスシリーズは引き分けになるとどうなる?

-

【2025年最新版】セリーグクライマックスシリーズ日程速報!

-

クライマックスシリーズは何勝で勝ち?ルールと仕組みを完全網羅!

-

【2025年】プロ野球の外国人枠は5人?基本的な仕組みを徹底解説

-

クライマックスシリーズのアドバンテージとは?ゲーム差で2勝の議論

-

【2025年最新版】パリーグクライマックスシリーズ日程速報!

-

【プロ野球】クライマックスシリーズはいらない?不要と必要を解説

-

【プロ野球】監督の退場も!ルールや罰金・出場停止処分を解説